«Yo tendría que estar muerto»

«Yo tendría que estar muerto», dijo Miguel Savage al comenzar a relatar la experiencia que vivió en la guerra de Malvinas. «Eramos soldados no profesionales y fuimos enviados a un enfrentamiento que no debería haber ocurrido», continuó. En 1982 tenía 19 años y estuvo 60 días viviendo en un pozo, congelado, sin alimentación sólida y en medio de una lluvia interminable de bombardeos. Perdió 20 kilos. «Tuvimos tres enemigos: el clima, los ingleses y tristemente nuestros propios jefes».

Foto: «Trotamos con mi hermano por las frías calles adoquinadas de La Plata, alrededor de unas cinco cuadras, hasta que a lo lejos escuché los gritos de mamá. Aceleré el trote y cruzando esa tranquila calle, la noche del 21 de junio de de 1982 me hundí en su abrazo tembloroso, mientras una pura y enorme sonrisa iluminaba mi cara.

Mamá lloraba de la emoción como nunca antes la había visto llorar. Ella no me despegaba de su abrazo tan añorado, ni yo tampoco quería despegarme. Fue un encuentro celestial. El momento más conmovedor de mi vida.

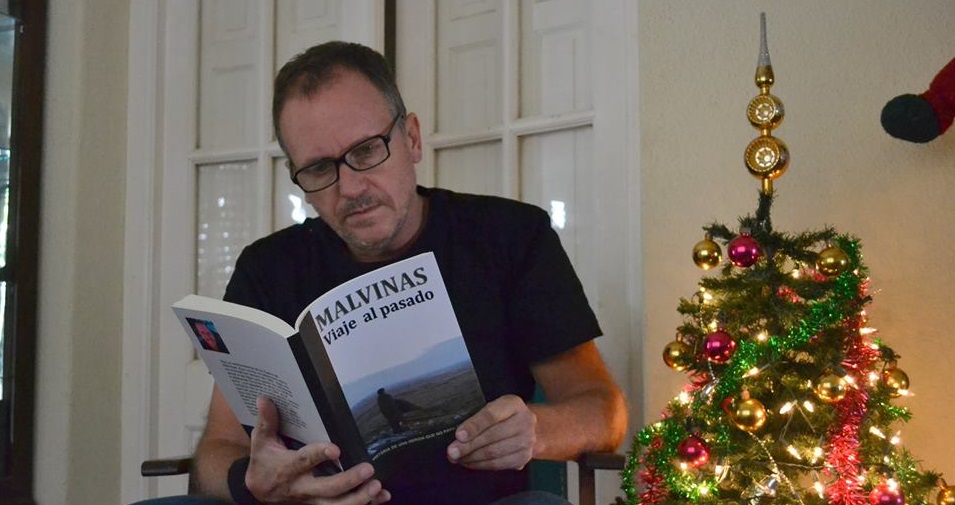

Durante los tiempos más duros por los que he ido pasando luego de ese día, ese abrazo regresa a mi memoria como una especie de relámpago. Y también me ocurre en los tiempos buenos. Es una emotiva sensación de confianza, de bálsamo, de amparo, de dulzura y tristeza a la vez. Creo que esa presencia maternal nacida en el seno de su ausencia física, es como la de una virgen que me acompaña por siempre». Fragmento del libro: Malvinas: Viaje al pasado

Miguel integró el Regimiento 7 de Infantería Mecanizada de La Plata y fue destinado a Malvinas. «No éramos soldados profesionales. Habíamos tenido una sola práctica de tiro en toda nuestra vida. Me dieron un arma que no sabía manejar y a un compañero mío un revolver». Así llegaron a Malvinas en 1982. Y así se enfrentaron a soldados ingleses con seis años de entrenamiento militar.

Cuando se le pregunta qué fue lo que más padeció en la guerra, sin dudar responde: «Hambre». Aseguró que los jefes de su compañía no les dieron de comer nada sólido durante toda la guerra. Los mantenían a caldo. Con temperaturas bajo cero pocos pudieron sobrevivir y algunos se pegaban tiros en los pies para que los evacuaran. En estas circunstancias, reconoce que aprendió lecciones fundamentales que conserva hoy como un tesoro. «Aprendí a valorar las cosas pequeñas de la vida y que lo importante son los afectos, la familia».

«En medio de la guerra empezó a salir la fortaleza, porque teníamos que tomar decisiones para sobrevivir», acotó. Así comenzaron a trabajar cada día para mantener el pozo donde estaban lo más seco posible, mientras buscaban comida donde se podía y hasta se escapaban y recorrían 10 kilómetros hasta el pueblo para revolver los tachos buscando algo de comida.

«Lo dejamos de hacer rápidamente por el gasto calórico que implicaba y porque conseguíamos pocas cosas a un costo terrible, por los castigos a los que nos sometían». Los estaqueaban como a los animales y a Miguel lo arrodillaron en el suelo y lo sometieron a un simulacro de fusilamiento porque se había robado un picadillo.

Sin embargo, no se dejó vencer. Aprendió a ser humilde, a escuchar y a pedir ser escuchado y sobre todo a valorar la vida con mucha intensidad. «Descubrí que tenía fortalezas que no conocía» reconoce.

Ama apasionadamente la vida y reconoce el regalo que significa. «Un compañero murió de la hipotermia y desnutrición, otros en una caminata pisaron una mina y explotaron…», relata.

Prisionero. Miguel reconoce que uno de los aprendizajes más interesantes sucedió al regreso de la guerra, cuando los ingleses los trasladaron hasta Puerto Madryn y lo llevaron, junto a cientos de soldados, como prisioneros de guerra en el buque Camberra. Durante una semana convivieron con los ingleses, aquellos con quienes días antes se estaban matando.

«Fue increíble, porque como sabía inglés empecé a traducir conversaciones amables entre los ingleses y los argentinos, sobre cómo había sido el otro lado de la guerra. El clima era cordial. No se podía creer que fueran los mismos que días antes nos estaban disparando», contó.

Los ingleses le preguntaban cómo habían sobrevivido sin comer. «Me hice amigo de un soldado inglés llamado Mark Burnett, y hablamos sobre lo absurda que era la guerra. Entendí que el enemigo deja de ser tal cuando uno lo conoce, cuando deja de ser anónimo y pensé que si pusiéramos a convivir jóvenes de países enfrentados nos ahorraríamos muchas guerras y muchas penas», agregó.

Los argentinos llegaron a ese buque desgastados y muy débiles, necesitados de comida y cuidados médicos.

Miguel tapó la historia durante 20 años y no habló. Recién en el 2001, en medio de la crisis del país, asediado por las dificultades económicas explotó y lloró como nunca. «Me di cuenta de que no podía seguir ocultando lo que había vivido y empecé a hablar y a pedir ayuda», contó. Hizo un tratamiento psicológico y escribió un libro que está colgado en internet y se puede bajar en forma gratuita.

En ese camino sanador que había emprendido se dio cuenta de que tenía que volver a Malvinas y en el 2002 lo hizo por primera vez, acompañado de su esposa Andrea y sus hijos Patricio y Margarita, que fueron y son su sostén.

Estuvo con ellos James Peck, un joven kelper con quien recorrió la trinchera y el pozo donde se había escondido. Fue el primer habitante de Malvinas que pidió la ciudadanía argentina.

El papá de James era un baquiano que combatió contra estos soldados argentinos a escasos metros. Con él Miguel recorrió el campo de batalla donde se habían enfrentado y terminaron fundidos en un abrazo y con las boinas intercambiadas.

«Anhelo recuperar la soberanía de Malvinas en forma pacífica y creo que cada uno puede desde su lugar tender puentes y conocer a los que viven en las islas y respetar su cultura. Añoro una Argentina más unida», suspira.

La vuelta. «Cuando volví me encontré con una sociedad aletargada, estresada por la guita, hiperinformada, no escuchándose, no mirándose a los ojos, sin conexión emocional y yo me había conectado con mi propia esencia. Estaba eufórico por seguir con vida, y me ponía el despertador temprano, aunque no tuviera nada que hacer, para disfrutar la vida. Tenía el cuerpo destrozado pero una fortaleza y una alegría de vivir inmensa y todo me emocionaba: el olor a pasto recién cortado, la espumita del mate, el canto de los pájaros, los colores de la tele. La gente me decía que estaba distinto, mejor y es que el sufrimiento me enseñó a madurar y me dio lecciones de las que no se aprenden en ninguna universidad», relató.

Emocionado destacó: «No quiero perder todo lo que aprendí en Malvinas, porque sé que vivo con una gran ventaja y me siento más fuerte por haber pasado por este sufrimiento. Y sé que cada vez que hablo puedo ayudar a alguien y eso me ayuda», reconoció.

Nota publicada en: La Capital de Rosario (8/6/2014)

Fotos: Facebook Miguel Savage